情報判断力

情報判断力 リサンシー効果―「最後に聞いたこと」が記憶と判断を支配する

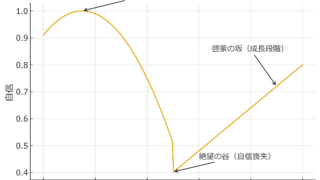

選挙演説で、最後に話した候補者が印象に残る。会議で最後に発言した人の意見が採用される。テレビの討論番組でも、終盤のコメントが視聴者の印象を左右する。これらはすべて、リサンシー効果(Recency Effect)という心理的現象によって説明で...

情報判断力

情報判断力  情報判断力

情報判断力  情報判断力

情報判断力  情報判断力

情報判断力  情報判断力

情報判断力  情報判断力

情報判断力  情報判断力

情報判断力  情報判断力

情報判断力  情報判断力

情報判断力  情報判断力

情報判断力