私たちは日常の中で、「性別」や「性質」といった言葉を何気なく使っています。

しかし、それらが本質的にどのように違うのか、そしてその違いが社会の構造にどのように影響しているのか、深く考えることは少ないかもしれません。

今回は、「性別」と「性質」の違いを見つめなおすことで、現代社会が直面する“自由と秩序のバランス”という課題に一石を投じたいと思います。

「性別」は形、「性質」は傾向

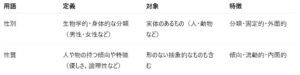

まず、「性別」と「性質」は次のように整理できます。

このように、「性別」は目に見える外面に基づく分類であり、「性質」は目に見えない内面の傾向を表す言葉です。

性別と性質は一致しない

現実には、男性であっても女性的な性質を強く持つ人がいますし、その逆もあります。

これは性同一性障害とは別の問題で、単に人間の性質には多様性とグラデーションがあるという事実です。

また、生物の中には明確な性別を持たないものもいますが、そこにも「攻撃性」や「協調性」といった人間的な価値観による性質の投影が行われることもあります。

このように、性別と性質は必ずしも一致しないのです。

社会制度はなぜ「性別」に基づくのか?

ここで重要になるのは、「性質」が傾向であり目に見えないものであるため、社会制度の土台にはしづらいという点です。

たとえば:

トイレや更衣室の分離

男女別のスポーツ競技

保険や医療制度の設計

これらはすべて、明確に区別できる“性別”を基準にすることで、制度として機能しています。

もし「性質」に基づいて制度を作ろうとすると、判断の基準があいまいになり、運用上の混乱や不平等が生じるおそれがあります。

だからこそ、社会はある程度の単純化と区別を必要とするのです。

自己申告による性の尊重はどうあるべきか?

近年では、「自己申告によるジェンダー尊重」が広がりつつあります。

つまり、「自分は女性として生きたい」と主張する人が、見た目にかかわらず女性トイレや女性スペースを利用できるといったケースです。

この発想は、性善説に基づいています。つまり、「人は自分の内面に忠実で、社会を欺くようなことはしない」という前提です。

しかし、この前提には次のような現実的なリスクもあります。

不正利用や悪用(性犯罪など)への懸念

他者の安心や安全との衝突

“見た目”と“言葉”の矛盾が引き起こす社会的混乱

自己申告を無条件に受け入れる社会は、逆に犯罪の温床や被害者の不安を増やすリスクをはらんでいるのです。

自由の尊重と秩序の維持は両立できるのか?

結論として、個人の性の多様性や内面の自由は最大限に尊重されるべきです。

しかしそれと同時に、公共の場や制度設計では、客観的な区分や確認基準がなければ、秩序や安全が保てないという現実も無視できません。

自由とは「何でもできること」ではなく、「他者の権利や安心を損なわないかたちでの選択」であるべきです。

最後に

「性別」と「性質」の違いは、単なる言葉の定義にとどまりません。

それは、人間の本質と社会の制度設計とのあいだにある緊張関係を映し出す鏡でもあります。

私たちは、単に「多様性を認めよう」と叫ぶだけでなく、その多様性をいかに秩序の中で尊重するかを、冷静に、誠実に考え続けなければなりません。