消費税の納税義務者は「消費者」ではなく「事業者」

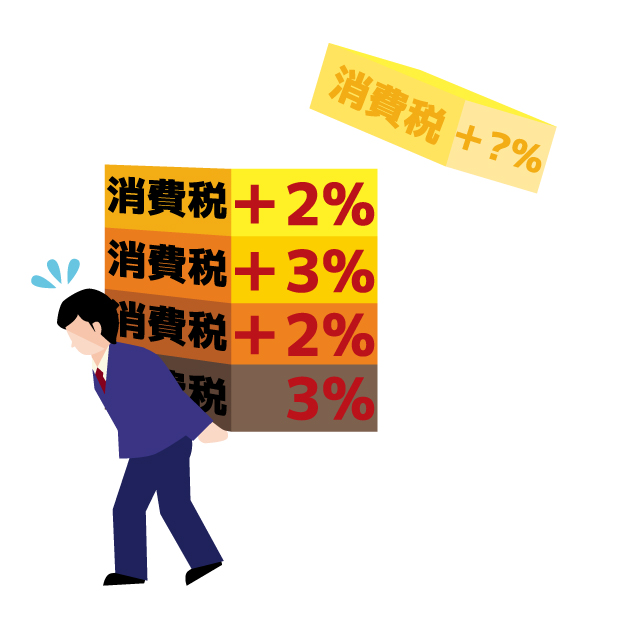

大前提として、消費税は販売事業者に課税される税金です。法律上、納税義務があるのは消費者ではありません。

「消費者が税金を払っているように見える」のは、事業者が価格に税分を上乗せしているからです。

しかし、現場ではその上乗せができていないことが非常に多いのです。

本当に国民生活を楽にするためにはどうすればいいのか? その問いに対する結論は、実はとてもシンプルです。

消費税そのものをやめることです。

消費税一律ゼロ=消費税廃止が最も効果的な解決策

食品だけゼロにするのではなく、消費税一律ゼロ=消費税廃止が最も効果が大きい解決策です。

なぜ、ここまで明確に言えるのでしょうか? 理由は3つあります。

理由①価格が確実に下がる

食品だけのゼロ税率は効果があいまいです。そもそも、仕入れ価格は変わりませんし、小売店が値下げしない可能性もあります。

しかし、すべての品目の消費税がゼロになれば話は別です。商品価格そのものが、確実に消費税分安くなります。

これは、制度上そうなります。複雑な仕組みを理解する必要はありません。

消費税がなくなれば、すべての商品が一律で、消費税分だけ安くなるのです。シンプルで、明確で、例外がありません。

理由②小売店・事業者の負担が消える

消費税の概念がなくなるだけで、現場が一気に楽になります。

現在、小売店は毎日こんな作業をしています。

税込価格と税抜価格の管理

税率の違う商品を区分

売上と仕入の消費税額を計算

帳簿への記帳

さらに、これらを誤ると税務署の指摘を受けます。事業者にとって、消費税計算はコスト以外の何ものでもありません。

消費税がなくなると、

税率区分→不要

軽減税率→不要

消費税計算→不要

帳簿や会計の負担→大幅削減

事務負担が減る=経営コストが下がる。この効果は、小規模事業者ほど大きいです。

理由③消費が動き、経済が動き出す

日本の景気が悪い原因のひとつに、消費税が消費を冷やしているという事実があります。

消費税があると、物を買うたびに税金が取られる、その心理が「買い控え」を生むのです。

また、消費税は、企業の売上に対する罰金のような性質を持っています。

消費税を廃止すれば、

消費が増える

売上が増える

利益が増える

「消費→売上→利益」の循環が自然に回り始めます。

消費が回れば、景気は動きます。景気が動けば、給与も上がります。

「食品だけゼロ」は制度が複雑になるだけ

食品だけをゼロにすると、

区分管理が必要

小売店のレジ変更が必要

システムの更新が必要

現場の負担が増えるばかりです。制度を複雑にすると、運用コストが必ず発生します。

いくら官僚が「制度はこうなっています」と説明しても、レジを触るのも、伝票を整理するのも、帳簿をつけるのも、小売や事業者です。現場が一番苦しむのです

抜本的な解決策は「制度を削除すること」

複雑な問題に対して、よく使われる考え方があります。

複雑な問題の解決策は、複雑な制度ではなく、問題そのものを削除すること。

食品だけゼロにする

→例外を作る→増税のときと同じ混乱

消費税そのものをなくす

→例外なし→全員が恩恵を受ける

制度の本質はこうです。シンプルであるほど、強く、機能するのです。

最後に:国民のための制度か、事務のための制度か?

消費税は、本来国民生活のための制度であるはずです。しかし現実には、事業者が苦しみ、小売店が疲弊し、家計が圧迫されるという逆の結果を招いています。

その上、「一部だけゼロにする」となると、さらに複雑化を招きます。

ですから、消費税廃止こそ、最もシンプルで効果が大きい政策なのです。