会議で根拠のない意見を強く主張する人、知識が浅いのに「自分は詳しい」と思い込む人。

逆に、本当に能力のある人ほど「自分はまだ足りない」と謙虚に感じる――そんな不思議な現象を、心理学ではドーニング=クルーガー効果(Dunning–Kruger Effect)と呼びます。

このバイアスは、無知が自信を生み、知識が謙虚さを生むという逆説を示しています。

そして現代社会では、この効果がSNSや政治、教育のあらゆる場面で深刻な影響を与えています。

ドーニング=クルーガー効果とは

1999年、アメリカの心理学者デイヴィッド・ダニング(David Dunning)とジャスティン・クルーガー(Justin Kruger)が行った実験で提唱された理論です。

彼らは大学生を対象に、論理・文法・ユーモアなどのテストを実施し、自分の成績を自己評価させました。

すると、成績の低い学生ほど自分を過大評価し、成績の高い学生ほど自分を過小評価するという結果が得られたのです。

つまり、知識やスキルが不足している人ほど、自分の限界を認識できず、「自分は平均より上だ」と錯覚してしまうのです。

なぜ無知なのに自信を持つのか

メタ認知の欠如

能力が低い人ほど、自分の能力を客観的に評価する力(メタ認知)が不足している。つまり、「自分が分かっていないことを、分かっていない」のです。

成功体験の誤解

偶然の成功や部分的な知識を“実力”と勘違いしやすい。この「過信」がさらなる誤りを呼び込みます。

自己防衛反応

「自分は無能だ」と認めることは心理的な痛みを伴う。そのため、無意識に“有能な自分”という幻想をつくり出します。

能力が高い人はなぜ自信を持てないのか

知識や経験が豊富な人ほど、世界の広さと自分の限界を知っています。

彼らは「分からないことが多すぎる」と自覚しているため、慎重で謙虚な発言をする傾向があります。

この現象を、古代ギリシアの哲学者ソクラテスはすでに見抜いていました。

「私は、自分が無知であることを知っている。」

真の知性とは、知識の量ではなく、自分の無知を理解する力にあるのです。

現代社会におけるドーニング=クルーガー効果

SNS・インターネットの世界

少し調べただけで“専門家気取り”になる現象。短い情報で得た知識を「真実」と信じ、他者を批判する投稿が溢れています。

政治・世論

複雑な社会問題を「単純な原因」に還元し、「自分の意見こそ常識」と思い込む。これが分断を生み、理性的な議論を不可能にします。

職場・組織

実力が伴わないのに自信満々な人が昇進し、優秀で慎重な人が意見を控える――組織の「逆淘汰」が起こる。

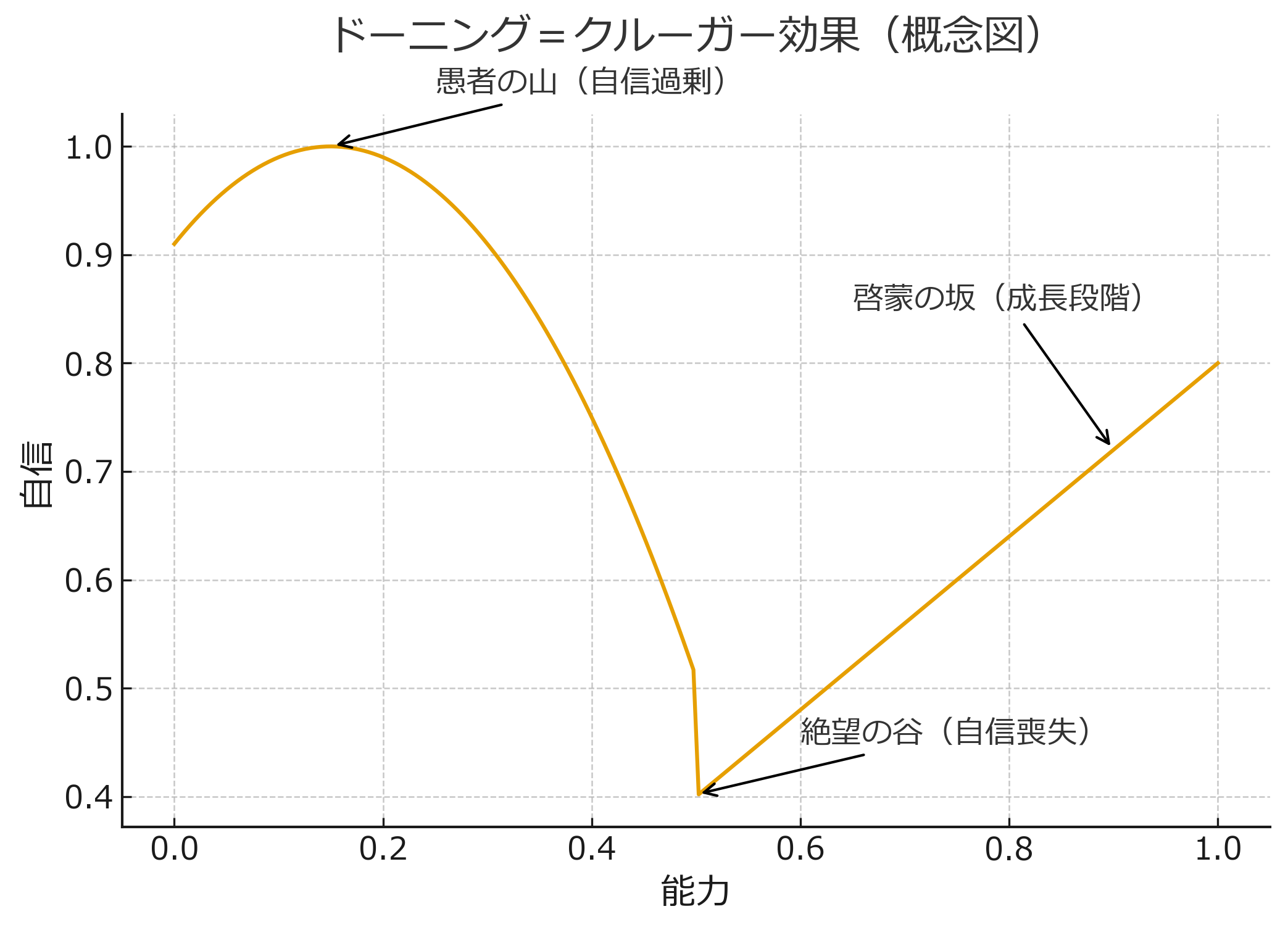

ドーニング=クルーガー曲線

この効果を可視化したグラフがよく紹介されます。

知識ゼロの段階では自信も低い。

少し知ると、「自分は分かった」と錯覚して自信が急上昇する(“愚者の山”)。

さらに学ぶと、知識の奥深さに気づき、自信が急落する(“絶望の谷”)。

最後に、経験を積むことでようやく現実的な自信が戻る(“啓蒙の坂”)。

多くの人はこの「愚者の山」で止まり、自己満足に陥ります。本当に成長する人は、一度この山を下り、“知らない自分”と向き合う勇気を持つ人です。

ドーニング=クルーガー効果を克服するには

「知らない」と言える勇気を持つ

無知を恥じるのではなく、学びの出発点として受け入れる。

継続的に学び続ける

少しの知識では世界は見えない。常にアップデートを怠らない。

他者からのフィードバックを求める

自分の理解を第三者に確認してもらうことで、過信を防ぐ。

謙虚さを“スキル”として鍛える

謙虚さは才能ではなく、訓練で身につけられる思考習慣。

まとめ

ドーニング=クルーガー効果とは、能力が低い人ほど自信過剰になり、能力が高い人ほど自信を失いやすいという逆説的な心理現象です。

現代は、情報が簡単に手に入る分、“知ったつもり”になる危険が増しています。

だからこそ、私たちは常に「自分はどこまで理解しているか?」を問い直す必要があります。

真の賢さとは、自分の限界を知り、それでも学び続ける姿勢。その謙虚な知性こそ、知の時代を生き抜く最も確かな力です。